大腸がんとは

大腸がんは、近年がんの罹患者数・死亡者数共に上位に位置しています。

大腸がんは、近年がんの罹患者数・死亡者数共に上位に位置しています。

これは、大腸がんが、かなり進行するまで自覚症状をほとんど感じることが無い疾患であることに大きく関わっていると考えられます。

しかし、現在では医学の発達によって、大腸がんは早期に発見し適切な治療さえすれば、比較的簡単な治療で完治出来るようになっています。

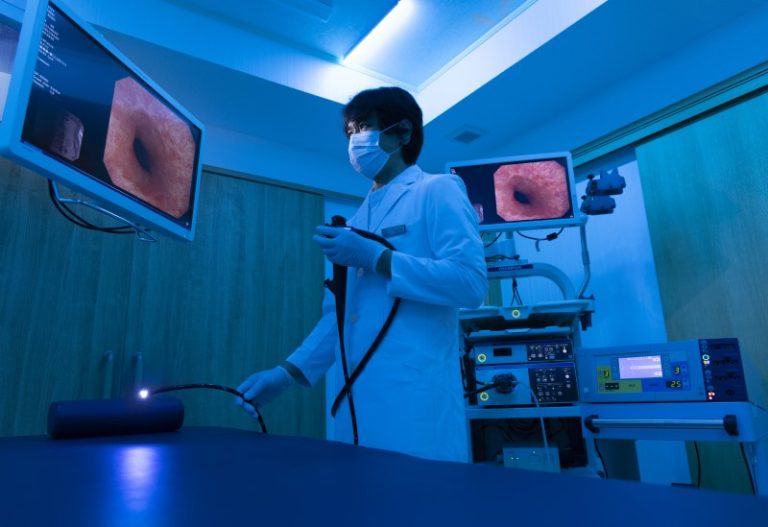

大腸がんの多くは、大腸ポリープ(腺腫)を放置することでがん化してしまうものです。この大腸ポリープや、初期のがんを確実に発見出来るのは、今のところ大腸カメラ検査だけです。さらに大腸カメラ検査では、この前がん病変であるポリープを発見した際に、その場で切除してしまうことも可能です。これにより、将来のがん化を予防することが可能です。

つまり、大腸カメラ検査は、1日の検査だけで検査、診断、治療、予防までが完了します。

大腸がんの原因

大腸がんは、良性の腺腫(大腸ポリープ)を放置することによって、悪性化するものがほとんどです。要因としては、遺伝的要素に加え、加齢、肥満、飲酒、脂質の多い食事、食物繊維の不足の他に喫煙なども指摘されています。

大腸がんは、良性の腺腫(大腸ポリープ)を放置することによって、悪性化するものがほとんどです。要因としては、遺伝的要素に加え、加齢、肥満、飲酒、脂質の多い食事、食物繊維の不足の他に喫煙なども指摘されています。

こうした生活習慣的な要因の他に、クローン病や潰瘍性大腸炎などの慢性の炎症性腸疾患がある方の場合、大腸がんの発症リスクが高くなります。

これらの条件に当てはまる方は、年齢にこだわらず、定期的な大腸カメラ検査を受けることをお勧めしています。

また、これらの条件に当てはまらなくとも、がんの発症リスクが高くなる40歳を過ぎたら、同様に定期的な検査を受診するようにしましょう。

大腸がんの症状

早期大腸がんにはほぼ症状はありませんが、進行すると、腹痛や出血、便秘や下痢、便が細くなる、残便感があるなどのさまざまな症状が現れます。とくに排便時の出血で異常に気付くことが多いです。肛門に近い場所の出血は赤く、大腸の奥からの出血は黒っぽく変色します。血液と粘液が混じっていることもあります。

気をつけなければならないのは、「痔による出血だろう」と自分で判断せずに、血便が続くようなら医療機関を受診し検査を受けることが大切です。

大腸がんの診断

下記のような症状はありますか?

- 健康診断での便潜血反応で陽性

- 腹痛や出血、便秘や下痢、便が細くなるなどの症状出現

大腸がんの診断の流れ

1大腸カメラ検査

病変指摘された場合は、内視鏡にて色素観察や狭帯域光観察、拡大観察などを施行し、病変の質的診断、範囲診断、深達度診断をする。

病変指摘された場合は、内視鏡にて色素観察や狭帯域光観察、拡大観察などを施行し、病変の質的診断、範囲診断、深達度診断をする。

2組織検査

大腸カメラ検査で疑われる病変が見つかった際は、その場で組織を採取します。その後、組織検査を行い精査していきます。

3画像診断

CTやMRIなどの画像検査を行い、転移の有無を精査する。

4治療方針決定

内視鏡検査や組織検査、画像検査を元に診断を行い、治療方針を決定します。

内視鏡的切除の適応

早期大腸癌のうち、リンパ節転移の可能性が極めて低く、病巣が内視鏡的一括切除できる大きさと部位であり根治性が期待される病変は、原則的に内視鏡治療を行う。明らかなcT1b(SM)癌(SM 浸潤距離1,000μm 以深)は、原則的に外科手術を行う。早期大腸癌に対する内視鏡的切除は一括切除が基本であるが、SM 浸潤の可能性を確実に否定できる場合、分割切除も適切に施行されるのであれば許容される。